そろばんを習わせたいけれど、近くに教室がなかったり、他の習い事との両立が難しかったりして、通うのをあきらめてしまうご家庭もありますよね。でも、そろばんの基本はおうちでも学べます。家庭での学習なら、親子で楽しく取り組める上に、お子さんのペースに合わせて無理なく続けられるという大きなメリットもあります。ここでは、そろばん教室で子どもたちに教えている経験をもとに、おうちでできるそろばんの始め方や進め方、練習のコツをわかりやすくご紹介します。

この記事のポイント

・おうちでのそろばんの始め方と準備方法

・正しい持ち方や珠の動かし方の基本

・数の感覚を身につけるコツ

・家庭で続ける練習の習慣づくり

・おすすめのそろばん・教材

それでは早速見ていきましょう。

そろばん学習を始める前に知っておきたいポイント

そろばんは、小さなうちから始めるほど吸収が早く、楽しみながら力を伸ばせる学びです。目安は5歳〜小学校低学年くらいで、この時期は指先の動きが発達し、数の感覚を自然に身につけられます。そろばんは手と頭を同時に使うため、集中力や記憶力を育てるのにも役立ちます。また、数の構造を理解することで、暗算が得意になったり、算数の基礎力がしっかり定着したりします。最近では中学受験に有利ということで人気の習い事になっています。おうちで学習を始める前に、まずは「数を触って感じる」ことを大切にしてください。

数字を書くよりも、そろばんで数を表すことを楽しむことからスタートしましょう。「1ってどんな形かな?」「5はどこを動かすのかな?」と問いかけながら、珠の動きを見せてあげると理解しやすくなります。最初は短時間でも十分で、楽しさを感じることが続けるコツになります。

そろばんを始める前に準備するものと心構え

そろばんをおうちで始める前に、まず準備しておきたいのは「そろばん本体」と「練習プリント」です。珠の動きが見やすい13桁のそろばんが初心者には扱いやすいでしょう。しかし、徐々に級が上がると23桁のそろばんが使いやすくなります。買い替えることを思えば23桁を最初から使うことをお勧めします。おうちでのそろばんの大切なのことは、道具よりも「楽しく学ぶ姿勢」です。最初から正確に動かそうとするより、指を動かして数の変化を感じることが第一歩。お子さんに「できた!」という喜びを感じさせることが、継続のカギになります。焦らず、できることから少しずつ進めていきましょう。

おうちでできるそろばんの基本のやり方

そろばんを使うときは、正しい姿勢と手の使い方が大切です。机にそろばんを水平に置き、背筋を伸ばして座ります。右手で珠を動かし、左手は軽く枠を押さえて安定させましょう。珠を弾くときは、上の珠は人さし指、下の珠は親指で動かすのが基本です。力を入れすぎず軽く弾くように動かすと、珠がスムーズに動きます。最初は親が手を添えてあげると安心です。この指の使い方が自然にできるようになると、数の理解がどんどん深まります。。

始めたばかりの時期は、数を覚えるより「珠を動かす感覚」をつかむことが目標です。「1を入れてみよう」「5を作ってみよう」と声をかけながら、数の変化を目で見て手で感じ取る練習をします。珠を触って遊びながら慣れていくことで、自然と数の理解も深まります。親子で「これが1だね」「ここが5だね」と確認し合いながら学ぶと、学びが楽しい時間になります。

「指の使い方が難しそうで、子どもがついていけるか心配です。」

「最初は親が手を添えて一緒に動かすだけでも十分です。次は数の入れ方や『5の仕組み』をどう理解させるかを見ていきます。」

数の入れ方を理解して「5の仕組み」をつかもう

そろばんでは、数を「5」を基準に考えることが基本です。1から4までは下の珠を動かし、5は上の珠を下げます。6は「5+1」として上の珠1つと下の珠1つを動かします。この「5を基準に数を作る」感覚を身につけることが重要です。最初は親が「これは5だよ」「5に1を足すと6になるね」と声をかけながら進めると、理解が早まります。お子さんが目で見て指で感じながら覚えられるようにサポートしましょう。

| 数 | 下の珠 | 上の珠 | 合計の作り方 |

|---|---|---|---|

| 1 | 1つ上げる | なし | 1 |

| 3 | 3つ上げる | なし | 3 |

| 5 | 0 | 1つ下げる | 5 |

| 6 | 1つ上げる | 1つ下げる | 6 |

| 9 | 4つ上げる | 1つ下げる | 9 |

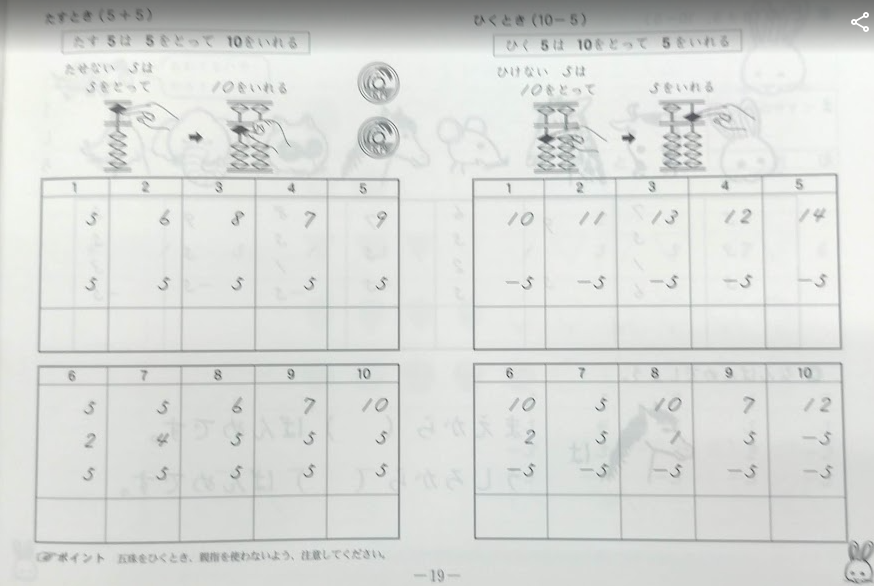

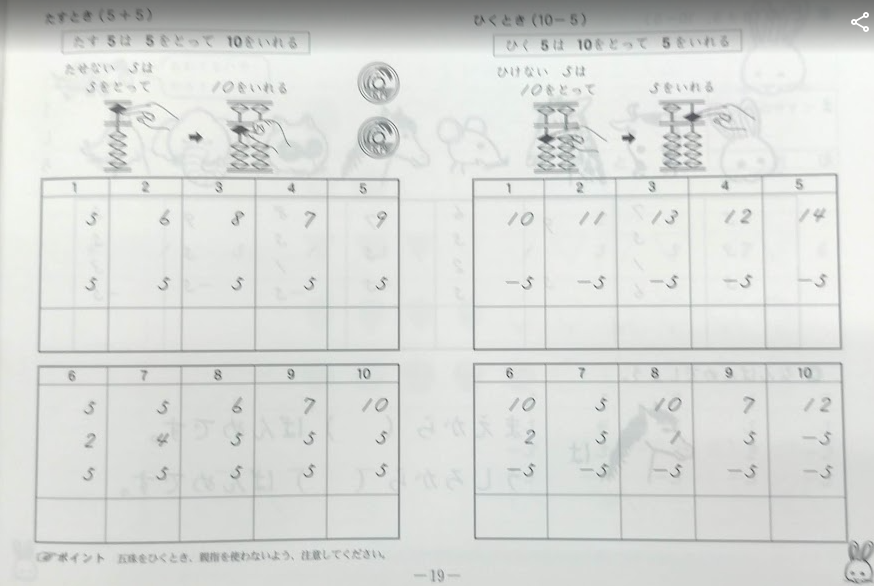

たし算・ひき算の基本は「くり上がり」と「くり下がり」

たし算は下の珠を上げ、ひき算は上がっている珠を下げるのが基本です。たとえば「4+1」は、4つ上げた状態から上の5の珠を下げ、下の4つを下げます。こうすることで「5」という答えが残ります。数字の理屈よりも、まずは手の感覚で覚えることがポイントです。親が手本を見せながら声に出して練習すると覚えやすくなります。「1たす2は…3!」など、リズムに乗せて学ぶのもおすすめです。

教え方のコツと家庭での続け方

おうちでのそろばん学習は「短時間・毎日少しずつ」が理想です。1回10分でも十分効果があります。集中力が切れる前にやめることで、次の時間も楽しく取り組めます。間違えても「惜しかったね」と前向きに声をかけてあげましょう。お子さんが自分で珠を動かせるようになったら、簡単な問題を一緒に解いてみるのも効果的です。親が楽しそうにしていると、子どもも自然と意欲が高まります。

家庭でのそろばん学習には、紙の練習プリントやドリル、動画教材の活用が便利です。数字の下にそろばんの絵が描かれたドリルや、YouTubeの入門動画を使えば、珠の動きを視覚的に学べます。親子で動画を見ながら一緒に動かすと理解が深まります。毎日同じ時間に少しずつ練習することで、学習の習慣も自然に身につきます。

| 教材タイプ | 特徴 | 活用ポイント |

|---|---|---|

| 紙のドリル | 数字の下にそろばんの絵付き | 指で動かす感覚と視覚で学ぶ |

| 動画教材 | 指の動きが分かる映像 | 親子で一緒に真似しながら練習 |

| アプリ | タッチ操作でそろばん体験 | 外出先でも短時間練習可能 |

おうちそろばんは計算力だけでなく、数の感覚や集中力、観察力を育てます。数字の動きを目で見て、手で感じ、頭で考えるという三つの動作を同時に行うことで、脳がバランスよく刺激されます。勉強というより遊び感覚で続けられるのが魅力です。親子で「今日は3までできたね」「5の作り方がわかったね」と喜びを共有しながら学ぶことで、自然に学ぶ楽しさが身につきます。

「うちの子でもそろばんをおうちで始められるかな…?」

「準備するものや学ぶ姿勢を整えるだけで、家庭でも楽しくスタートできます。次は具体的にそろばん本体やプリントの選び方を見ていきましょう。」

おすすめのそろばん・教材

おすすめのそろばん(安さで選ぶ)

そろばんは珠・枠(わく)・芯竹(しんだけ)でできています。

- 珠(たま)

- 木製(木材):

- カバ(樺):肌色で量産され、初心者にも馴染みやすい。

- ツゲ(柘植):希少で高価。使うほどにアメ色に変化し、上級者に好まれる。

- イス:チョコレート色で重い。

- カキ(柿):弾きやすく、初心者にも使いやすい。

- プラスチック:安価だが、珠のブレが大きいため、中〜上級者には不向き。

- 木製(木材):

- 枠(わく)

合板(ごうばん):薄くスライスした木材を重ねて作られ、多くのそろばんで使われる。

黒檀(こくたん):高級素材で、伝統工芸品にも使用される。 - 芯竹(しんだけ)

ひご竹(ひごたけ):人工的に作られた素材。

すす竹(すすたけ):農家の屋根から取れた天然素材で、高級品

珠がプラスチックのものは割に安価で買えます。

おすすめのそろばん(質で選ぶ)

珠は木製で作られており珠を弾く音が心地よい。老舗のメーカー品です。比較的メーカー品でもお求めやすい価格のものを選びました。

おすすめの教材

親用の指導書

お家でそろばんをするには、教える保護者の方がある程度そろばんができる必要があります。しかし、そろばんをやったことがない保護者の方もこの本で少し勉強することでお子さんに教えてあげることができます。どの本を選んでもらってもよいです。この本を選んだ理由は実際に教えていらっしゃる先生で海外にも普及されている先生です。この本は動画付きでわかりやすく最新版ですので情報が新鮮です。

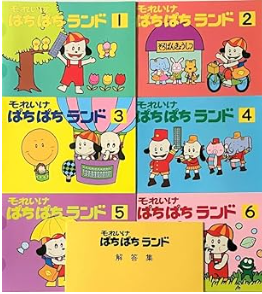

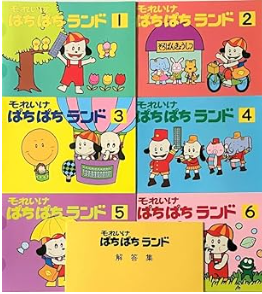

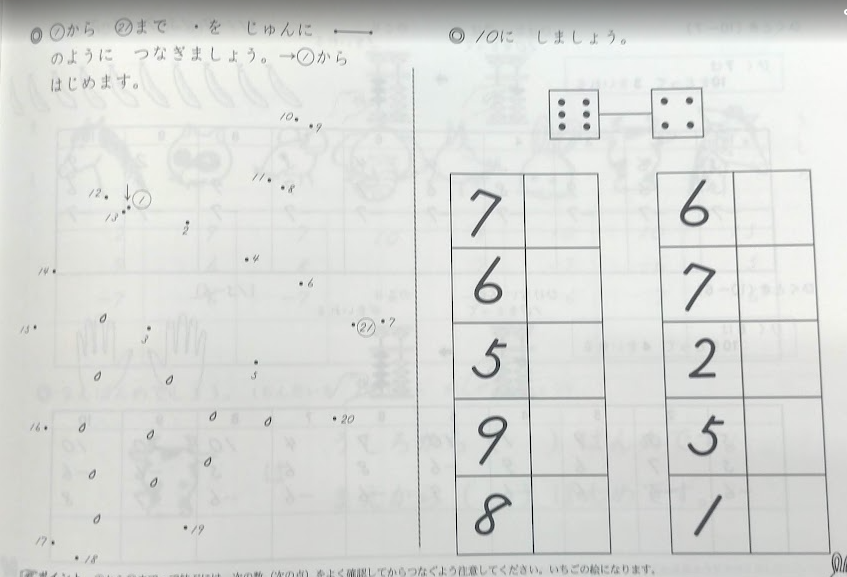

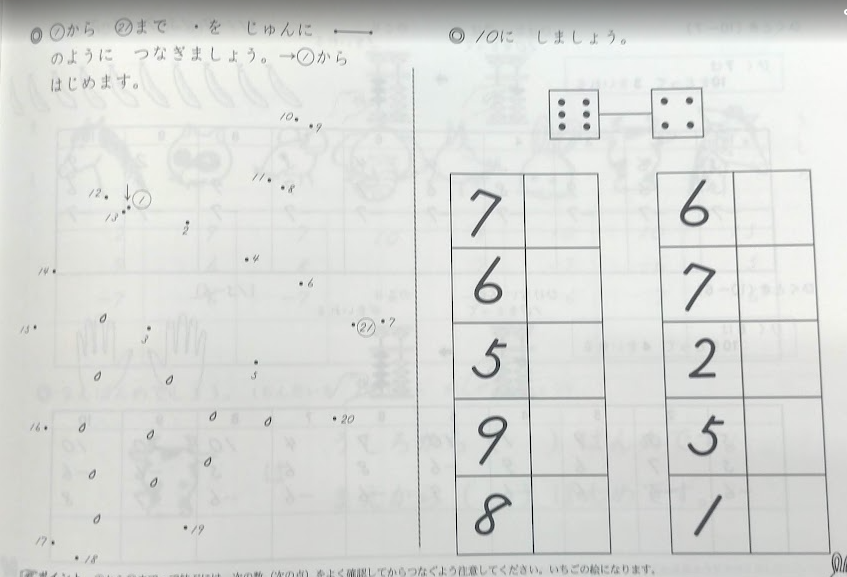

おすすめのそろばん教材

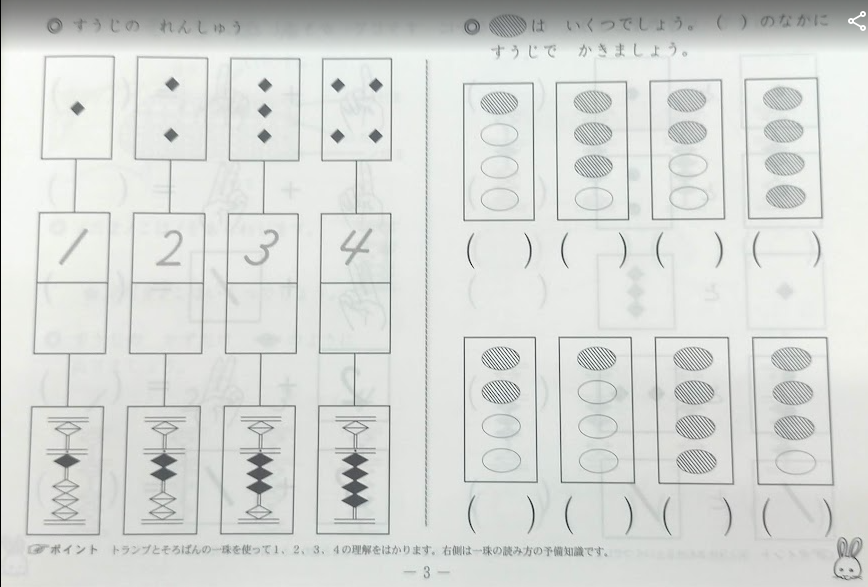

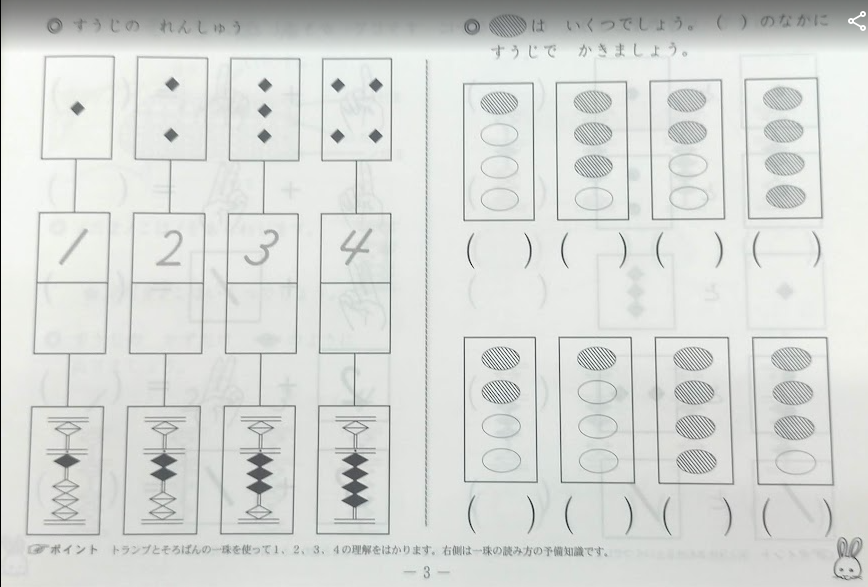

幼児・小学生向きに作られた教材です。最初の数冊は片ページにイラストや遊び要素(ぬりえ、間違い探し、めいろ)を取り入れることで飽きずに楽しみながら珠算学習に取り組んでいただける内容です。そろばんをしながら入学準備の学習もできます。

それいけぱちぱちランド

15級から10級までのテキストです。

ちびっこそろばん

ちびっこそろばん 15級から11級まで

ちびっこそろばん10級から7級まで

ちびっこそろばん6級から3級まで

リアルそろばん教室・オンラインそろばん教室

ある程度上達したので、ともに競う友達が欲しいなと思ったとき、保護者の手に負えなくなったとき、お家で限界を感じたとき、もっと上を目指したいとき、さまざまな理由で教室に通いたいと思ったときはお近くのそろばん教室を探してみてください。

全国珠算教育連盟で検索しお近くをお探しください。

オンラインをお探しの場合

まとめ

おうちでそろばんを始めると、教室に通えないお子さんでも、親子で楽しく学びながら計算力や集中力を伸ばせます。家庭での練習は無理なく続けやすく、数の感覚を自然に身につけることができます。ここで学んだポイントを押さえて、家庭学習に活かしてみましょう。

・始める目安は5歳〜小学校低学年で指先の発達が活発な時期

・珠を動かす感覚を楽しむことが最初のステップ

・そろばんの持ち方と姿勢を正しく覚えること

・右手で珠を動かし、左手で枠を軽く押さえる

・数を「5」を基準に理解することで計算がわかりやすくなる

・たし算・ひき算はくり上がり・くり下がりの感覚を指で覚える

・短時間でも毎日少しずつ練習する習慣が定着につながる

・間違えても前向きに声をかけ、学ぶ楽しさを優先する

・練習プリントや動画教材を活用して視覚的に理解をサポート

・親子で一緒に取り組むことで学習意欲と集中力が高まる

おうちでのそろばん学習は、遊び感覚で数の感覚や計算力を育てる最適な方法です。